2009-02-09

أسباب فشل العلمانيين في العراق الجديد لم تكن متأصلة بل «مكتسبة» تعود في الدرجة الأساس إلى تفرقهم وعدم امتلاكهم مشروعا متماسكا للحكم. فالعراق، رغم كونه مركزا مهما للعلوم الدينية في بغداد وسامراء والنجف، إلا أن نظام الحكم السائد فيه منذ زمن بعيد كان علمانيا قائما على تبنّي الأطر الإدارية والاجتماعية والاقتصادية الحديثة التي لا تستمد شرعيتها من النصوص الدينية بل من العلوم المتطورة والخبرات المتراكمة التي تعتمد مبدأ اختيار الأفضل لخدمة الفرد والمجتمع.

والعراق يتميز عن بلدان عربية وإسلامية كثيرة بأنه تبنى نظاما تعليميا علمانيا منذ أيام الدولة العثمانية، التي سعت إلى تحديث أنظمتها الإدارية والتعليمية والعسكرية كي تواكب التطورات العلمية الحاصلة في أوروبا. بل حتى في الفترات السابقة التي اُعتمد فيها الدين الإسلامي في المحاكم والمدارس، كان العثمانيون يتبنون رسميا المذهب الحنفي بينما يتبع أهل العراق مذاهب أخرى هي الجعفري عند الشيعة والشافعي عند السنة، مما يعني أن أغلبية العراقيين لم تتبع مذهب الدولة في تلك الفترة مما قلص من تأثير الحاكم الديني على الرعية. ثم جاء الاحتلال البريطاني وأسس نظاما علمانيا أبقى على النظام التعليمي المدني وطوره.

وقد تبنى النظام الجمهوري هو الآخر النظام التعليمي الموروث مع عصرنته وتطويره، بالإضافة إلى عصرنة القوانين وتبني قانون الأحوال الشخصية الذي اعتمد الأسس المدنية في تنظيم الأسرة. ومن هنا فإن الفرد العراقي قد نشأ وتربى وفق نظام تعليمي مدني وعاش في ظل قوانين وضعية، على العكس من دول إسلامية كثيرة كانت تعتمد نظاما تعليميا دينيا وقوانين تعتمد على الشريعة الإسلامية. وقد ترك هذا أثرا كبيرا على تفكير العراقيين بشكل عام، وظلت الطبقة العراقية المتعلمة تقود الحياة وفق أسس مدنية علمانية. ولم يكن للأفكار الدينية أي تأثير في نظام الحكم بل بقيت في مكانها الصحيح وهو المعابد وقلوب المؤمنين، حكاما ومحكومين.

ولم يفكر أحد بالمزج بين الدين والسياسة حتى ستينات القرن الماضي عندما تصدى رجال دين شيعة وسنة للأفكار الحديثة القادمة من الغرب التي بدأت تهددهم مباشرة، إذ آثر الكثير من العراقيين، وبينهم ابناء رجال دين، انتهاج الحياة المدنية.

الحياة العلمانية في العراق متأصلة لأن العراقيين درسوا وفق نظام تعليمي مدني ونشأوا في بلد يحكمه قانون وضعي قائم على المصلحة، وعاشوا ضمن أعراف اجتماعية مدنية أو قبلية يختلط فيها العرف مع الدين لكنها لم تكن مقدسة لأنها لم تكن دينية صرفة، بينما بقي لرجال الدين القيادة الروحية التي يتمتعون فيها عادة والتي تتفاوت في قوتها من ثقافة لأخرى وشخص لآخر حسب درجة الالتزام الديني. لم ينجح سياسي في العراق إلا عندما تبنى المنهج العلماني، وكان ذلك واضحا عند رجال الدين الذين تصدوا للشؤون السياسية في مطلع تأسيس الدولة العراقية كمحمد رضا الشبيبي وجعفر أبو التمن ومحمد الصدر. فقد كانوا رجال دين لكنهم علمانيون في السياسة رغم تمسكهم بزيهم الديني. بل أن بعضهم ربى أولاده تربية علمانية وارسلهم إلى مدارس مدنية.

إن سلطة رجال الدين الشيعة على أتباعهم هي أقوى بكثير من نظرائهم السنة، ولهذا الأمر أسباب فقهية وتارخية تتعلق بالاضطهاد والحرمان والعزلة، لكن رجال الدين الشيعة بقوا في الأغلب بعيدين عن العمل السياسي لأنهم يدركون أن ذلك سيكون على حساب سلطتهم الروحية والمعنوية التي هي أهم عندهم من أي سلطة سياسية زائلة.

الانتخابات الأخيرة برهنت أن العلمانية لاتزال بخير، وأن العراقيين الذين غادروها قد عادوا إليها بعد انتهاء فورة الحماس الديني التي تلت سقوط النظام السابق والتي كانت ردة فعل للاضطهاد الديني الذي جعل عراقيين كثيرين يتعاطفون مع الأحزاب الإسلامية وتوجهاتها السياسية. إلا أن هذا العزوف الجماهيري عن الإسلام السياسي قد دفع الأحزاب الدينية إلى التخلي عن خطابها الديني والطائفي والمناطقي، بل العنصري، وتبني خطاب مختلف يعتمد على المبادئ المدنية والمصلحة والكفاءة والنزاهة. هذا التغير السريع لم يكن مجرد تطور طبيعي فحسب بل كانت له أسبابه الحياتية. فالناخب العراقي، وبعد أربع سنوات من حكم الأحزاب الدينية، الذي قاد إلى اقتتال مذهبي وتشريد جماعي وتدهور في مؤسسات الدولة، بدأ يتخلى عن هذه الأحزاب وأفكارها ويبحث عمن يحقق له أهدافه الحياتية الملحة من خدمات ووظائف وحرية وأمن وعدالة.

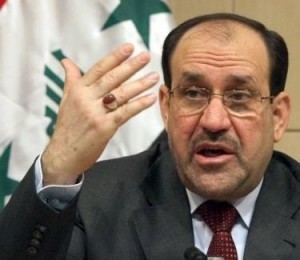

هذا الادراك الشعبي الآخذ في الاتساع، انتبهت له معظم الأحزاب السياسية ورأينا هذا التحول المفاجئ في خطابها السياسي. والمتابع لخطابات رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو رئيس لحزب ديني شيعي، يجدها تخلو، أو تكاد، من الخطاب الديني هذه المرة، إذ ركزت بمجملها على القضايا التي تمس مصالح الناس وأمنها، بل إنه ذهب أبعد من ذلك وهاجم «الأحزاب التي تستغل شعائر الدين لتحقيق مكاسب سياسية»! إن هذا تحول خطير في خطاب حزب هدفه الأساس هو «أسلمة» المجتمع. وهذا التحول قد ظهر أيضا على خطاب حزب الفضيلة الشيعي الذي سبق الأحزاب الدينية كلها إلى الواقعية السياسية إذ بقيت معظم أطروحاته السياسية متصلة بالواقع. وكانت تصريحات وبيانات الشيخ اليعقوبي، الزعيم الروحي للفضيلة، تنتقد دور الأحزاب الدينية بشكل لاذع إلى درجة أنها كانت الصوت الوحيد القادر على توجيه النقد اللاذع لرجال الدين السياسين. كذلك فإن خطاب الصدريين قد ابتعد هو الآخر عن الحماسة والنظرية ليدخل إلى الواقع العملي وهذا هو السبب الذي دعاه إلى عدم الاشتراك في الانتخابات المحلية مباشرة بل فضل أن يدعم قوائم أخرى لا تتنبى خطابا دينيا، رغم أنها قد تكون مرتبطة به. أما الحزب الإسلامي السني فقد خسر الكثير من شعبيته بسبب اعتماده خطابا دينيا في مناطق قبلية ترى أنها، بقيمها العربية المحافظة، الأكثر قربا إلى الدين والوطن من الحزب الإسلامي الذي «تأسس في لندن» حسب قول أحد شيوخ الأنبار. كما إن سعي الحزب للاستحواذ على المناصب السياسية قد قلص من شعبيته وأكسبه الكثير من الأعداء.

الحزب الوحيد الذي تمسك بل توسع في خطابه الديني كان المجلس الأعلى الإسلامي الذي عاد إلى خطابه السابق في الترويج بأنه الأقرب إلى المرجعية الدينية، كما إنه هاجم، حزب الدعوة، شريكه في الحكومة، لأنه انتقد طقوسا دينية شيعية. لكن هذا الخطاب لم ينفعه بشيء فالناخبون عزفوا عنه في الانتخابات الأخيرة لتتقلص هيمنته على المحافظات الجنوبية ويتبدد حلمه بإنشاء إقليم الوسط والجنوب.

الواضح من الانتخابات الأخيرة أن العراقيين يسيرون باتجاه العلمانية، وخير دليل على ذلك هو تقدم الأحزاب العلمانية وتخلي الأحزاب الدينية عن الخطاب الديني. إن تفوق المالكي الانتخابي كان نتيجة لتخليه عن الخطاب الديني ومهاجمته للأحزاب التي تستغل الدين لتحقيق مكاسب انتخابية، ولأنه لم يسع لتطبيق الشريعة في ما يتعلق بالحريات الشخصية، بالإضافة إلى تحقيقه نجاحا في مجال الأمن واكتسابه قدرا من المصداقية في محاربة الطائفية. إلا أن أمام المالكي طريقا طويلا إن هو أراد أن يواصل هذا النجاح، قد يأخذه بعيدا عن الإسلام السياسي، وقد يضطره لأن يقترب من العلمانيين ويتبنى خطابا وطنيا بعيدا عن الإنحيازات الدينية أو المذهبية.