ها قد عدت يا يوم مولدي

14 نيسان 2021

ولدت في مثل هذا اليوم في مستشفى الرميثة الجمهوري قبل 62 عاما، وقد أصدر المستشفى بيان ولادة بتأريخ 14 نيسان 1959، وهو تأريخ الميلاد الحقيقي الأول في سجل عائلتنا! أخوتي الستة الذين سبقوني إلى الحياة، ومن قبلهم أعمامي وأجدادي ولدوا (رسميا) في الأول من تموز!

ولكن مهلا، فأنا لم أكن مميزا سوى بعسر الولادة الذي عانته أمي واقتضى نقلها إلى المستشفى! ولولا ذلك لكنت قد ولدتُ كباقي أخوتي في الأول من تموز في غرفة طينية عملاقة في بيت يقع على ضفاف شط الحلة شمالي مدينة الرميثة.

سماني أبي حميدا، كي أكون مستقلا غير تابع لأحد، إذ كنت الأول الذي يحمل هذا الاسم في عائلتي، فلم يتسمَ به أيٌّ من أعمامي أو أجدادي، وليس هناك نبي أو إمام أو ملك أو رئيس بهذا الاسم، رغم أنه شائع جدا في العراق. وقد تحققت نبوءة الوالد، فلم أكن يوما تابعا لأحد سوى ضميري. صورة شمسية لي بعمر 12 عاما قبل دخولي المدرسة المتوسطة. لم أعثر على صورة لي في سن أصغر

في يوم عيد في الرميثة منتصف السبعينيات. أعرف أنه يوم عيد لأنني ارتدي بدلة جديدة

كان أبواي قلقين على حياتي، كما علمت منهما لاحقا، فقد مات لي أخ وأخت كانا قد سبقاني إلى الحياة لكنهما لم يمضيا فيها سوى أشهر قلائل.

وربما هذا هو السبب الذي دفع أبي إلى نقل أمي إلى المستشفى كي تلدني هناك، ليتأكد أنها ووليدها سيحظيان برعاية قد يحتاجانِها أثناء الولادة. وكنت كلما مرضت نقلاني إلى المستشفى أو استدعيا طبيب المدينة ليأتي إلى بيتنا بسيارته الانيقة كي يشرف على علاجي.

مازلت أتذكره جيدا. كان رجلا مهيبا يشع من وجهه الوقار والرحمة والمحبة. كان يقول لأبي (أبا حميد: أنا لا أخرج من عيادتي لأحد، لكن حميد غالٍ علينا). لم يكن أبي يُكنّى (أبو حميد) فقد كانت كنيته باسم أخي الأكبر، بينما كنت الخامس من الذكور الأحياء!

لكن الطبيب، وأخي الأكبر، فقط كانا يكنيانه بأبي حميد! الطبيب بسبب اهتمام أبي بصحتي في بيئة لا ترحم الأطفال، وأخي الأكبر لأنه لم يرغب أن يكني أباه باسمه في رسائله التي يكتبها من الخارج!

وبعد أن اشتد عودي وتجاوزت السنة الثالثة من عمري، لم يعد هناك خطر على حياتي، إذ تغلبت على معظم الامراض التي تهدد حياة الأطفال في تلك الفترة.

وبعد أقل من عامين على ولادتي، وُلِدت لي أختٌ سمّاها أبي (فردوس)! كان أبي يُستشار في منطقتنا في اختيار أسماء المواليد الجدد، وكان يختار لهم الأسماء التي يراها جميلة وهادئة، فليس بين خياراته صخر أو حرب أو صدام أو متعب أو مصعب.

مع صديقي الأعز غانم عبود كريم عام 1979

شخصيا، أحببت اسمي للمعنى الكامن فيه، حتى أنني اخترته لقبا في وسائل التواصل، لكنني في بداية حياتي كنت أتمنى لو كان اسمي مميزا وغير شائع، وكنت أغبط أصدقائي الذين حملوا أسماءً نادرة!

كبرت فردوس وأخذنا نلعب أنا وإياها في باحة البيت الواسعة. في الشمس صباحا وتحت شجرة النومي التي تتوسط باحة البيت عند الظهيرة. كان الجميع يشيد بجمال فردوس وشعرها الأحمر وذكائها الفطري وملامحها المتميزة.

زميلي في الدراسة الإعدادية نوزاد مجيد… الديوانية عام 1979

وذات يوم استيقظت صباحا، وكنت حينها دون الخامسة ولكن اقترب سريعا منها، لأجد بيتنا ممتلئا بالناس وقد خيم الحزن على الجميع، وكانت النساء يولولن ويبكين ويلطمن الخدود! لم يخبرني أحد بالحدث، ولم أسأل فقد كنت أصغر من أن أفكر بذلك.

كان الجميع ينظرون إليَّ بشفقة وبعضهم يعانقني ويبكي. كنت مستغربا. ما هذا الاهتمام الذي نزل عليَّ فجأة من الجميع؟ ولماذا أتى كل هؤلاء إلى بيتنا هذا الصباح؟ كانت أمي تبكي بحرقة وتعانقني ويزداد نحيبها صخبا!!!! بكيت معها ولم أعرف السبب.

بعد ساعات ذهب الناس جميعا وبقيت أنا في باحة البيت. بدأت ألعب كالعادة، ولكن لم أرَ فردوس التي كانت ترافقني في اللعب يوميا. سألت أمي: ماما أين فردوس؟ فانفجرت باكية وعانقتني وظلت تبكي… ثم قالت إنها ذهبت إلى المدينة مع أبيك وسوف تعود.

عام 1981 في لندن كنت أدخل غرفتي قادما من المطبخ حاملا قدرا، فالتقط لي صديقي هذه الصورة

ظللت أسأل يوميا عن فردوس لكنني لم أجد جوابا حقيقيا من الأهل وطالما حاولوا تغيير الموضوع. كنت أرى أمي تبكي كلما رأتني ألعب في باحة البيت وحيدا. وكنت أراها تخرج ملابس فردوس وتضعها أمامها وتبكي… فتأتي أختي نعيمة وتبكي معها لبرهة ثم تأخذ الملابس من أمامها وتعيدها إلى الدولاب. لكن ذلك لم يمنعها من أن تخرج الملابس في اليوم التالي لتضعها أمامها وتندب باكية! ويتكرر المشهد فتأتي نعيمة لتبكي معها ثم تخفي الملابس عن مرآها.

لم يخبرني أحد مطلقا لماذا غابت فردوس. لكنني سمعت أبي وأمي يعاتبان بعضهما بعضا… ويلومان بعضهما بعضا أنهما السبب في موتها!

أبي يقول أنا السبب. لماذا لم أهرع بها إلى الطبيب وقد عرفت أنها مريضة؟ كان سيعالجها فورا وكانت ستشفى وتبقى معنا. وأمي تقول له لا أنا السبب. لا تلُم أحدا غيري! ما كان عليَّ أن أنام تلك الليلة وأنا أعلم أن فردوس مريضة!

مع صديقي أحمد -لندن 1981

ظلت أمي تندب فردوس لسنين طويلة “آه يا ربي لماذا أغمضت عيني تلك الليلة؟ لماذا لم تأخذ روحي بدلا عنها؟” كانت متيقنة من أنها لو لم تنَم تلك الليلة لكانت قد أسعفت فردوس ومنعت موتها.

ظلت أمي تندب فردوس لسنين طويلة “آه يا ربي لماذا أغمضت عيني تلك الليلة؟ لماذا لم تأخذ روحي بدلا عنها؟” كانت متيقنة من أنها لو لم تنَم تلك الليلة لكانت قد أسعفت فردوس ومنعت موتها.

نشأت طفلا وحيدا، فأخي الأقرب إليَّ عمرا، حسن، كان يكبرني بست سنوات، ولم يكن مناسبا له أن يلعب معي، بل كان يعاملني معاملة أخي الأكبر. وبعمر السادسة، أخذني أخي حسين، الذي يكبرني بتسع سنوات ليسجلني في المدرسة. سجلني عند الإدارة في مدرسة الثورة الابتدائية للبنين في الرميثة، وبعد انتهاء إجراءات التسجيل، أخذني مع (الفرّاش) إلى الصف الأول، شعبة (أ).

في اليوم الثاني ذهبت إلى المدرسة، فقررت الإدارة نقلي مع تلاميذ آخرين إلى صف آخر، لأن عدد طلاب الصف كان كبيرا، وكان ذلك الصف مخصصا للصف الثاني كما سمعت المعلمين يرددون. عدت إلى البيت وأخبرت أهلي بأنني انتقلت إلى الصف الثاني! فضحك الجميع! حزنت كثيرا لسخريتهم مني. فقد كنت متيقنا بأنني انتقلت إلى الصف الثاني، وتلك هي الحقيقة من حيث المكان، ولكن الجميع لم يصدقني.

في كلية بيتمان للغة الإنجليزية-أثناء الاحتفال بعيد الميلاد في ديسمبر 1981 بين زميلَيْ في الكلية، أحمد ومحمد

في اليوم الثالث وزعت المدرسة كتاب القراءة الخلدونية على الطلاب جميعا، فأخذت كتابي وكنت فرحا جدا به خصوصا بمطالعة الصور الملونة والمناظر الجميلة التي احتواها. لكن فرحتي لم تدُم طويلا. فقد وضعت كتاب القراءة على رحلتي وخرجت إلى (الحانوت) أثناء (الفرصة) لأشتري قطعة من الحلويات التي يبيعها الحانوت للتلاميذ. وعندما عدت لم أجد الكتاب.

ذهبت مسرعا لأخي حسين الذي كان في الصف السادس الابتدائي وأخبرته بأن أحدا قد سرق كتاب القراءة! فقام حسين بإخبار الإدارة بما حصل، وكان حدثا مهما في المدرسة، إذ يبدو أنه لم يحدث من قبل.

جاء معاون المدير ومعه أخي حسين ومعلم آخر وكاتب المدرسة إلى صفنا وبدأت عملية تفتيش التلاميذ، بينما وقف الفراش في الباب كي يمنع هروب (سارق القراءة) قبل القبض عليه! وعند التفتيش عثر المفتشون على قراءتي عند زميلي وجاري في الرَحلة (ط. ف.)!!!! الذي انفجر باكيا ولم يفصح عن تفسير لسرقته كتابي علما أن لديه نسخة مماثلة!!!!!!!!!!! والطريف أن اسمه الأخير يشير إلى معنى الاستيلاء على ممتلكات الغير!

وبقيت كلما رأيت (ط. ف.) تذكرت سرقته كتاب القراءة في الصف الأول الابتدائي، لكن ذلك لم يمنعنا أن نصير أصدقاء، فصارت سرقة (القراءة) قصة للتندر فحسب! الغريب أن (ط. ف.) جاءني بعد سنين طالبا مساعدتي له في أمر معين! قلت له مازحا “يا أخي أنت سرقت كتاب القراءة الخلدونية مني وأصبتني بخيبة أمل في أيامي الأولى في المدرسة، فكيف تريدني أن أساعدك؟”!

الطريف أنني جلست في السنوات اللاحقة في المدرسة الابتدائية إلى جانب تلميذ آخر، يشير اسمه الثاني أيضا إلى الاستيلاء على ممتلكات الغير (س. ن.)! لا أدري سبب ولع العرب بهذه الأسماء. لكن (س. ن.) كان أمينا وأنيسا.

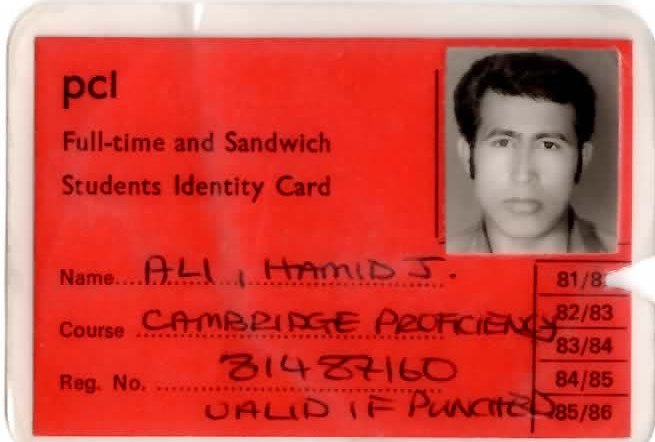

هوية الجامعة (PCL) أو ويستمنستر لاحقا- 1982

كنت متفوقا في الدراسة الابتدائية وكانت درجاتي الأعلى بين زملائي، حتى انتقلت إلى المدرسة الثانوية. أتذكر أن أختي نعيمة، التي كانت توقظني كل يوم وتقدم لي الفطور وتلبسني ملابسي كي أذهب إلى المدرسة، قد أخبرتني في أحد الأيام عندما كنت في الصف الأول بأنه الأسبوع الأخير الذي أذهب فيه إلى المدرسة، وبعده ستكون لدي عطلة لثلاثة أشهر! وكان ذلك اليوم أول يوم من أيام الامتحان النهائي! فقلت لها ولكني لم أغِب طوال السنة، بينما غاب كل زملائي؟ يجب أن أغيب اليوم! فقالت اليوم هو يوم الامتحان يا حميد فكيف تغيب؟ لكنني لم اقتنع فكيف تغيَّب زملائي جميعا بعض الأيام خلال السنة واستمتعوا بوقتهم، بينما كنت أنا مواظبا على الدوام؟ قررت عدم الذهاب إلى المدرسة ذلك اليوم.

ألحَّت عليَّ نعيمة أن أذهب، ولكن لم يجدِ إلحاحُها نفعا! في اليوم التالي ذهبت إلى المدرسة، وقابلت مدرسي الأول في الحياة، أستاذي العظيم، راضي، فقال معاتبا: لماذا لم تأتِ يوم أمس يا حميد؟ أنت أفضل طالب عندي؟ أطرقت برأسي خجلا ولم أجِب. فرد قائلا: كنت سأمنحُك سبعين من سبعين، لكني سأنقص منك درجة واحدة بسبب غيابِك يوم الامتحان! وكانت درجاتي 69 من 70 ومع ذلك فقد كانت الأعلى بين زملائي!

واصلت دراستي الابتدائية وكنت في السنين الأولى أذهب مشيا على الأقدام إلى المدرسة، التي تبعد عن بيتنا 5 كيلومترات تقريبا. كنت أذهب مع ابن عمي، رحيم، الذي كان في المدرسة الثانوية، إذ كان يكبرني باثني عشر عاما. كان يمشي سريعا ولم أكن قادرا على مجاراته مشيا، فاضطر للجري خلفه طوال الطريق! وبعد ثلاث سنوات اشترى لي أبي دراجة هوائية وكنت استخدمها للذهاب إلى المدرسة، ولكن فقط حينما يكون الجو صحوا. أما في المطر، فكنت أعود للذهاب سيرا على الأقدام، وكنت ارتدي جزمة طويلة كي تقي قدميَّ من الطين والبرد.

في قطار الأنفاق-لندن- 1981- كنت معجبا بقطارات الأنفاق التي أراها لأول مرة في حياتي

كنت أسير إلى المدرسة في البرد والمطر يوميا خمسة كيلومترات ذهابا ومثلها إيابا، وعندما أصل متأخرا بخمس دقائق، يطلب مني الأستاذ أن أذهب إلى الإدارة لآتي له بالمسطرة الكبيرة فيضربني على يدي المتجمدتين من البرد، مرات عدة، حتى يشفي غليلَه، عقابا لي على تأخري عن الوصول قبل الموعد المحدد، ثم يأمرني بإعادة المسطرة إلى الإدارة! وكنت أفعل ذلك صاغرا دون سؤالٍ أو جواب، أو استنكارٍ أو شكوى أو حتى تأفف. مساكين معلمونا! كانوا يتوهمون بأن العنف وسيلة ناجعة من وسائل التعليم.

كنت أسير إلى المدرسة في البرد والمطر يوميا خمسة كيلومترات ذهابا ومثلها إيابا، وعندما أصل متأخرا بخمس دقائق، يطلب مني الأستاذ أن أذهب إلى الإدارة لآتي له بالمسطرة الكبيرة فيضربني على يدي المتجمدتين من البرد، مرات عدة، حتى يشفي غليلَه، عقابا لي على تأخري عن الوصول قبل الموعد المحدد، ثم يأمرني بإعادة المسطرة إلى الإدارة! وكنت أفعل ذلك صاغرا دون سؤالٍ أو جواب، أو استنكارٍ أو شكوى أو حتى تأفف. مساكين معلمونا! كانوا يتوهمون بأن العنف وسيلة ناجعة من وسائل التعليم.

أكملت الابتدائية وكنت الأول على المدرسة في امتحان البكلوريا. وبعد إكمالي المتوسطة، حصلت على عمل كمدير ومحاضر في مركزين لمحو الأمية وبقيت أعمل فيهما لثلاث سنوات، مع مواصلتي دراستي الثانوية. كم كنت سعيدا أنني كنت أتقاضى راتبا كبيرا في عرف ذلك الزمن، وكان يعادل أو يفوق رواتب مدرسي الثانوية، والسبب لأنني كنت أؤدي عملا مضاعفا، إذ كنت أدير مركزين وأدرس فيهما بعد الظهر وفي المساء.

كنت قريبا من أخَوَيَ الأكبر مني، حسن وحسين وكنت أحبهما حبا جما وأسعد بوجودهما واهتمامهما بي. التحق أخواي الاثنان بالجيش لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية! وفي أحد الأيام من أواخر عام 1976، وصلت إلى بيتنا سيارة عسكرية تحمل نعشا تتقدمها سيارة شرطة، فعرفنا قبل أن يخبرونا أنه نعش أخي حسين الذي كان مقره في گلالة شمالي البلاد حيث دخل الجيش في معارك مع مسلحين أكراد.

مع الصديقيين نبيل وصلاح-لندن- حزيران 1981

كانت سيارة مدير الشرطة في المدينة تتقدم السيارة الحاملة للنعش احتراما له. كان مع النعش جندي من الوحدة العسكرية التي خدم بها أخي، وكان يبكي طول الوقت ويقول إن حسين أوصاني قبل بدء المعركة أن أوصل جثمانه إلى أهله عند مقتله، وأنه سيفعل الشيء نفسه إن قتلت أنا وبقي هو حيا.

كان الحدث جللا وصادما للعائلة جمعاء. لم اتحمله أنا، ولم يتحمله أبي ولا أمي، إذ كان حسين محور حياة العائلة. كان ذكيا وحصيفا ومؤدبا وأنيسا، حاضر النكتة ويزخر حديثه بالتعابير الذكية النادرة. انهار أبي حزنا. وأصيبت أمي بصدمة لم تشفَ منها حتى رحيلها بعد عقد ونصف.

لم أعد أطيق العيش في الرميثة بعد مقتل حسين، فكل زاوية فيها تذكرني به، بينما يحيط بي أصدقاؤه أينما ذهبت، إذ كان محبوبا من الجميع وأتذكر جيدا كيف بكاه أصدقاؤه الشبان. كانوا يتجمعون ويبكون معا في باب بيتنا ومضيفنا لأيام حتى انتهت مراسم العزاء!

قررت الانتقال إلى مدينة الديوانية المجاورة كي أبتعد عن الذكريات الحزينة. ذهب معي خالي الوديع المحبوب، عطار، إلى الإعدادية المركزية فاستقبلنا مديرها الأستاذ عظيم السلوم، وقد كان عظيما حقا، بأخلاقه وعلمه ومهنيته وتواضعه… أقنعه خالي، بأن يقبلني في المدرسة. سألني الأستاذ السلوم: لماذا تريد الانتقال إلى الإعدادية المركزية؟ قلت له لأنني أريد أن أتخرج من مدرسة مرموقة وأحرز درجاتٍ عالية كي أوسع من خياراتي الدراسية في الجامعة! فوافق ورحب بي، بل كان فرحا بأنني قدمت من الرميثة كي أدرس في الإعدادية المركزية في الديوانية.

ولأن المدرسة تبعد 60 كيلومترا عن بيت أهلي، فقد اضطررت للبقاء في الديوانية وأقمت في فندق “التأميم” الذي كان أحدث فندق في المدينة حينها. كنت أدفع نصف دينار يوميا لقاء السكن في غرفة يشترك بها معي أحيانا نزيلٌ آخر. لكن إدارة الفندق حرصت أن تتركها لي وحدي في معظم الأيام.

مشرف، حميد، ناصر، محمود- غلاسغو 1984-قد يتوهم البعض بأن قميصي ضيق، لكن تلك (الفتحات) قرب الأزرار هي مجرد ألوان مختلفة

بدأت الدراسة في الإعدادية المركزية وكنت فخورا أنني انتميت إلى الإعدادية المركزية لِما تتمتع به من سمعة دراسية رفيعة إذا كان يدرِّس فيها أفضل المدرسين المشهود لهم بالعلم والخبرة والسمعة الطيبة، لكنني وجدت الدراسة فيها صعبة جدا، خصوصا وأنني مازلت مكلوما ومحزونا بفقدان أخي الأعز، حسين، إذ ظلت صورته أثناء تغسيله راسخة في ذهني وبقيت أتذكر الواحد وعشرين ثقبا في جسده، فقد اخترقت جسده إحدى وعشرون رصاصة! كم تمنيت لو أنها اخترقت جسدي لتبقيه حيا!

أساتذتي في الإعدادية المركزية في الديوانية

الأسماء من يمين الناظر ويسار الصورة:

الاستاذ ابراهيم محبوبة، مدرس الانكليزية ومعاون المدير، الاستاذ عبد العظيم السلوم، مدير الإعدادية المركزية، الاستاذ حمزة حمدي، مدرس الرياضيات، الاستاذ سلمان ضايع، مدرس الكيماء، الاستاذ حامد مهدي فاضل، مدرس الدين، الاستاذ جواد الشاروط، مدرس الكيماء، الاستاذ حامد عزيز السلوم، مدرس الفيزياء، الاستاذ عبد الرزاق جابر الهلالي، مدرس الانكليزية، وأخيرا وليس آخرا، الاستاذ العظيم المتميز طلال هاتف مدرس الرياضيات

كانت الدراسة صعبة في الإعدادية المركزية وكان الأساتذة صارمين جدا في تطبيق التعليمات. وكان الأستاذ جواد الشاروط، مدرس الكيمياء، أكثرهم صرامة إذ لم يسمح لأي طالب بدخول الصف إن كان متأخرا لبضع دقائق.

أدركت أنني لن أحرز درجات عالية في الامتحانات النهائية ذلك العام، فقررت أن أعيد السنة كي أحرز درجات أعلى في السنة المقبلة. نجحت في السنة الثانية، وكان معدلي جيدا لكنه ليس عاليا كي يمنحني خيارات كثيرة، إذ قُبلت في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة السليمانية.

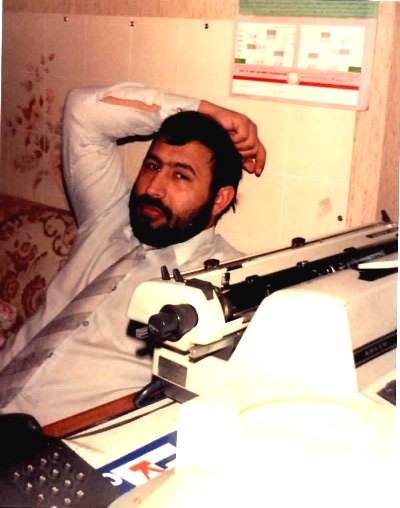

في مكتبي في لندن وإلى جانب طابعتي التي لم تفارقني حتى انتهاء عصر الطابعات-لندن 1990

ولسوء حظي فقد تولى صدام حسين السلطة في العراق في ذلك العام وبدأ بممارسة هواياته المفضلة وهي القتل والسجن والتعذيب وشن الحروب! وقد بدأها بقتل أصدقائه ورفاقه في حزب البعث، مدعيا بأنهم “تآمروا” للإطاحة بحكمه وأن النظام السوري قد دفع لكل منهم 300 دينار، حسب ما (اعترف) به أحدهم أثناء اجتماع (قاعة الخلد) الذي تحول إلى مجزرة قل نظيرها في التأريخ الحديث، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن (الرئيس) الجديد مصاب بأمراض نفسية خطيرة أبرزها السادية، الذي دفعه لقتل معظم رفاقه!!!! واستغرب حقا أن العالم صمت على تلك المجزرة التي أشرت مبكرا إلى خطورة هذا الشخص المعتوه المنزوع الإنسانية، الذي لا يمكن أن يؤتمن على قطيع من الأغنام، ناهيك عن 13 مليونا من البشر.

قررت حينها أن أغادر العراق إلى أبعد نقطة على وجه البسيطة إن اقتضى الأمر ذلك. كنت مرعوبا بعد مقتل العديد من زملائي وأصدقائي على أيدي أجهزة (الأمن)، وكانوا قد اقتيدوا من صفوف الدراسة إلى المقصلة لأنهم لم يكونوا معجبين بالرئيس الفذ الذي بدأ الشعراء يتغنون بأمجاده وإنجازاته، والمغنون ينشدون باسمه (13 مليون نسمة والشعب صدام اسمه)! ويمجدون حكمه ويشيدون بحلمه وكرمه. (تبارك وجهك القدسي فينا كوجه الله ينضح بالجلال) كما قال الشاعر شفيق الكمالي، الذي لم يسلم هو الآخر من السجن والتعذيب!!!

أخذت أبحث عن مجال للدراسة في الخارج وكانت بريطانيا خياري الأول إذ كان أخي الأكبر قد درس فيها قبلي بسنوات. فأخذت أتردد على المركز الثقافي البريطاني في منطقة الوزيرية ببغداد، وكنت محظوظا أنني التقيت بأم قصي (نعومي القزويني) التي ساعدتني في الحصول على قبول في جامعة بريطانية.

صديق العائلة ملحان عمران المكوطر أثناء زيارته إلى لندن في ديسمبر 1989

كانت أم قصي تعمل موظفة في المركز الثقافي البريطاني، وهي سيدة بريطانية ومتزوجة من مواطن عراقي هو الأستاذ عدنان القزويني. كانت أم قصي في غاية النبل والكرم والتواضع والتعاطف مع العراقيين الراغبين في إكمال دراساتهم في بريطانيا.

كنت أذهب لمقابلة أم قصي كل يوم وكانت تستقبلني وتقول لم نتسلم أي جواب حتى الآن. أسألها “ومتى يأتي الجواب يا أم قصي”؟ وتجيبني باللهجة العراقية “بيد الله”. أخيرا جاء الجواب وكان إيجابيا فقد حصلت على قبول في جامعة بريطانية.

وبعد أن تمكنت من استحصال الموافقات الرسمية جميعِها، بعد جهد جهيد، واستعددت للرحيل، ودّعت أهلي وأصدقائي في (المضيف) وكانت أمي تقف في باب البيت تحدِّق عن بعد في ابنها الراحل بعيدا. أحزنني منظرها كثيرا فربما كانت تشعر أنها المرة الأخيرة التي تراني فيها. وكانت فعلا المرة الأخيرة، فلم أرَها بعد ذلك، رغم أنني تكلمت معها عبر الهاتف قبل رحيلها بثلاث سنوات أو أربع.

لم أذهب لتوديعها لأنني كنت مختنقا بمشاعري المتلاطمة. كما أنني كنت قد ودعتها مرتين في اليومين الماضيين ولم أسافر، وقد آذاني توديعها وبكاؤها. كما أنني لا أجيد التوديع ولا أستمتع به، وبقيت طوال حياتي أتهرب من توديع الأصدقاء والأحباب.

غادرت ودموعي تنهمر طوال الطريق. كان معي في السيارة أخي حسن. وقفت السيارة عند الجسر وسط الرميثة كي ينزل منها حسن ثم تنطلق جنوبا إلى البصرة ثم الكويت. نزلت مع حسن وعانقته مودعا وكنا نعلم أننا على وشك الافتراق الذي لا نعلم له نهاية. كان حزينا، لكنه مطمئن ومتفائل، فأنا على الأقل سأسلم من الأذى الذي يمكن أن يطالني في العراق.

كنت محظوظا أنني تمكنت من مغادرة البلد المنكوب بقيادة جاهلة مجرمة لا تعرف الرحمة ولا عهد لها بالخبرة أو الحكمة ولا يهمها سوى الخزعبلات والتحكم البدائي بالناس.

كانت مشاعري مختلطة بين الأمل بحياة جديدة هادئة مطمئنة، بعيدا عن القمع والأخطار، في بريطانيا، والقلق مما يضمره المستقبل لي، فأنا سأعيش في بلد لا أعرف عنه الكثير، وسوف أحتك بثقافة غريبة جدا عما ألفته خلال سنواتي الإحدى وعشرين الماضية، وسوف أدرس وأتعامل بلغة جديدة لا أجيدها، وأعيش في مناخ بارد وجو ممطر، بعيدا عن الشمس التي أحبها. وكان أكثر ما يقلقني هو غلاء المعيشة في بريطانيا، إذ كنت أخشى أن تكون فوق قدرتي المالية. وقد كانت فعلا.

كان الشح المالي يقلقني كثيرا، فلم يكن أهلي ميسوري الحال، فهم ينفقون ما يردهم من أموال على ضيوفهم الكثر، فهم أهل مضيف وقد اعتادوا على السخاء، وكان أهم شيء بالنسبة للوالد هو إكرام الضيف، بينما تأتي نفسه وعائلته في آخر الأولويات.

وصلت إلى الكويت في اليوم نفسه، الحادي عشر من نيسان 1981، ثم غادرتها بعد عشرة أيام إلى بريطانيا. أمضيت السنة الأولى أبكي من شدة الفراق وقلة الأصدقاء وغرابة البيئة، لكنني اعتدت لاحقا على الحياة وحيدا وغريبا! وها أنا ذا مازلت في بريطانيا بعد أربعين عاما، رغم سعيي الحثيث لمغادرتها إلى بلاد الشمس التي أحبها! غادرتها مرات عدة، إلى العراق وإلى أمريكا ولبنان والسودان والعراق ثانية، وأخيرا البرتغال، لكني عدت إليها في كل مرة، فهي الملجأ الذي أعود إليه عندما تتقلص الخيارات.

غلاسغو- أيار-1984

عدت إلى العراق عام 2003 بعد 23 عاما من الغياب، وليتني لم أعد! فقد وجدته أرضا يبابا ومجتمعا مختلفا عن الذي غادرته. كان يحدوني الأمل قبلها بأن أساهم بالقدر الذي أستطيعه في بناء عراق جديد ينعم فيه أهله بالخير والسعادة والكرامة.

ولكن، كان هناك من يعمل عكس ذلك، متسلحا بالخداع والكذب، ومتشدقا بالدين والمذهب ومستعينا بالعدو على أبناء وطنه. فمارس الخديعة والرذيلة والجريمة والسرقة والدجل، وتشدق بالدين وهو أبعد الناس عنه، فقتل الأبرياء وأرعب الأهالي وحرض على قتل كل من خالفه وناهض مسعاه، وسرق ما تمكن من أموال الناس والدولة، دون أن يرف له جفن. لقد عاث فسادا وجرائم في العراق، أين منها فساد صدام وجرائمه وظلمه وحروبه حتى بدا عصر صدام المظلم ناصعا.

لن ينعم العراق بالاستقرار والأمان والرخاء حتى يزول القبح والجهل والخرافة والذل والتبعية. هل يحصل هذا في حياتي وقد بلغت اليوم 62 عاما؟ ممكن لكنه مستعبد. وما زال الشباب مصممين على العيش بحرية وكرامة في دولة عصرية تليق بهم، فإنهم سيحققون حلمهم وسوف يختفي المتخلفون الطارئون عن العراق.

الخرافة والجهل والخداع تبددها الحقائق والمعارف التي تتكشف بمرور الزمن، وهي في كل الأحوال غير قابلة للحياة. وفي هذا العصر، عصر السرعة والمعلومات والاتصالات والعلوم والابتكارات، لا يمكن الجهل أن يسود، ولا الخداع أن يقنِع سوى القليل. سيكتسح الشباب قلاع الجهل والخرافة والخداع، وسيتحول العراق إلى مركز إشعاع وتنوير، ولا ننسى أن الإبداع والابتكار والعلوم انطلقت من العراق إلى العالم قبل 7500 عام، والعراقيون شعب مبدع على مر التأريخ وسوف يبقى كذلك.

أثناء استقبال إدارة بي بي سي للرئيس جلال الطالباني والرئيس د. فؤاد معصوم عام 2002: من يمين الناظر: د.فؤاد معصوم، حسن أبو العلا، مدير العلاقات الدولية، غيمون ماكميلان، رئيس القسم العربي، جلال طالباني، باقر معين رئيس القسم الفارسي، وحميد الكفائي من القسم العربي في بي بي سي والذي دعا الرئيس جلال لزيارة المؤسسة ورافقه أثناء زيارته أقسامها المختلفة.

في مضيفنا في الرميثة عام 2004 مع عدد من رواده بينهم المرحوم الشيخ شنّگ آل جاسم آل صلال

في زيارة للإعدادية المركزية عام 2011… الحنين إلى أيام الدراسة لا يتوقف